脳卒中センター

行徳総合病院脳卒中センターは、千葉県 東葛南部地域および市川市・浦安市を中心に、二次救急を担う医療機関として、地域の皆さまとともに歩んでいます。

脳卒中は一刻を争う病気であり、当センターでは専門医による24時間365日の診療体制、迅速な診断を可能にする高度な医療機器、そして脳神経内科・看護部・放射線科・薬剤部・リハビリテーション科などの多職種によるチーム医療により、発症直後から集中的かつ適切な治療を提供しています。

さらに、回復期リハビリテーション病院、療養型病院、在宅医療・介護施設との地域医療連携を積極的に行い、急性期から回復期、そして在宅医療まで切れ目のない「地域完結型医療」を実現しています。

また、当センターでは治療にとどまらず、脳卒中の発症予防・再発予防にも注力しています。高血圧・糖尿病・心房細動などのリスク管理をはじめ、必要に応じて内科的治療・外科的治療を組み合わせ、患者さま一人ひとりに最適な医療を提供します。

私たちは、「一人でも多くの患者さまが社会復帰できること」を目標に、地域と連携しながら質の高い脳卒中診療をこれからも続けてまいります。

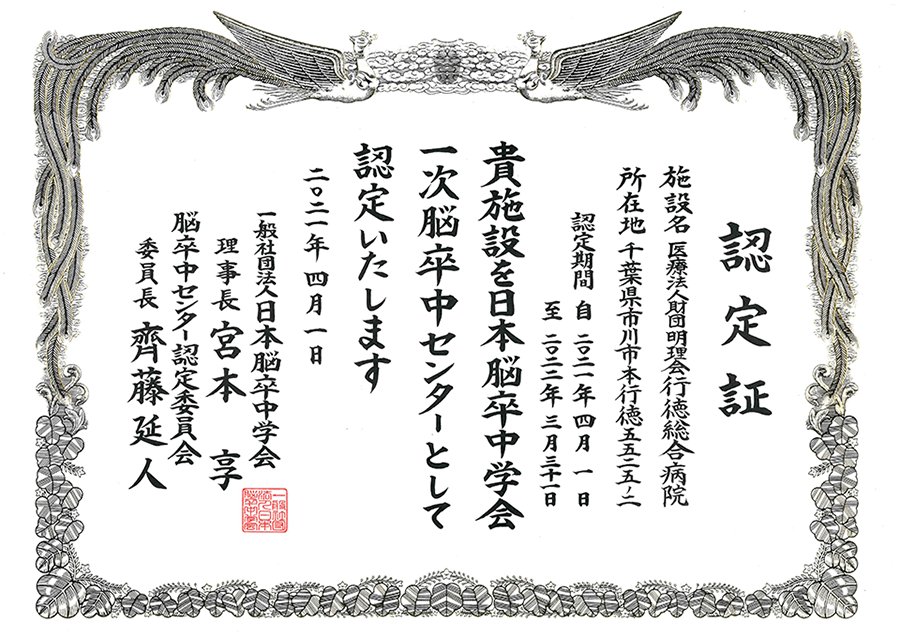

日本脳卒中学会 一次脳卒中センターに指定されました

行徳総合病院脳卒中センターは、一般社団法人日本脳卒中学会より「一次脳卒中センター(PSC:Primary Stroke Center)」として認定されています。

この認定は、24時間365日、脳卒中の急性期治療に速やかに対応できる体制を備えている病院であることを示しています。

地域の皆さまが安心して治療を受けられるよう、私たちはこれからも質の高い脳卒中医療を提供してまいります。

脳卒中センターが対象とする病気

脳卒中(超急性期を含む)

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血

脳卒中再発・発症予防

未破裂脳動脈瘤、頸動脈狭窄症など

その他

脳硬膜動静脈瘻、脳動静脈奇形など

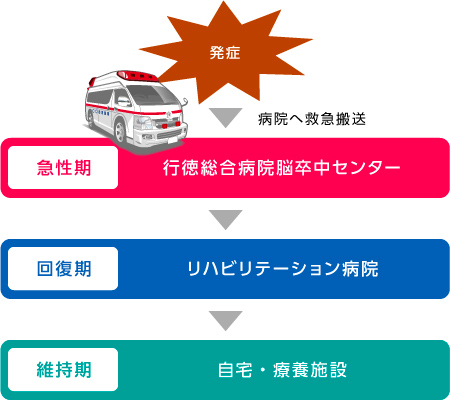

脳卒中治療 全体の流れ ‐ 発症から退院・予防まで

1. 発症

脳卒中発症すると、まず当院をはじめとする急性期病院に運ばれ、急性期治療を行うとともに、早期からリハビリを開始します。

2. 回復・リハビリ

回復の程度により、自宅退院、または回復期リハビリ病院・療養施設へ転院します。これらの調整は、当院の医療ソーシャル・ワーカー(医療全般に関する相談員)が担当します。

3. 退院

退院後は当院、または「かかりつけ医」と連携し再発予防をサポートしていきます。

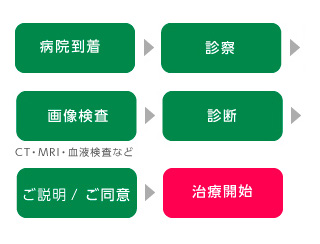

病院到着から治療開始までの流れ

脳卒中センターの診療体制

当院5階が脳卒中・脳神経外科病棟となっています。その中に脳卒中治療を集中的に行う専用ユニットがあります。

脳卒中になってしまった患者さまに最適な治療を提供するため、診療科の枠を超えて脳神経外科、脳神経内科、放射線科、リハビリテーション科などの関連部門が一体となった診療チームを形成しています。

開頭手術、脳血管内治療、内科的治療、リハビリテーションを提供し、回復期・維持期医療のために、医療ソーシャル・ワーカー(医療全般に関する相談員)が対応します。

迅速で正確な検査機器

CT(80列マルチスライス)

当院ではマルチスライスCTを採用しています。一度のスキャンで複数枚の画像情報が得られ、撮影時間の短縮、立体的な3D画像、被ばくを抑えた撮影が可能になりました。

- 脳出血やくも膜下出血など出血性疾患診断の第一選択として用いられます。

- 短時間で撮影できますので、迅速な処置が必要な脳卒中治療において最適です。

- 造影剤を使うことで、血管形状や脳血流など脳の細かな状態もわかります。

MRI(1.5テスラ)

特殊な形状をしているため検査時に恐怖感や圧迫感を伴うことが多いMRI検査ですが、当院の機器は機器の中心にあるトンネル部分が標準的なものよりも広く、圧迫感が軽減される形状になっています。

- 脳内部の様子が把握できるので脳梗塞の早期診断ができます。

- 造影剤を使わなくても脳の血管の状態を知ることができます。

- CTよりも細かく詳しく脳や血管の状態が得られます。

血管撮影装置(バイプレーン型)

CTやMRIよりも血管の形状を正確で、さらに立体的に診断できます。脳血管内治療の際に使用します。

- 一度に2方向の撮影ができるので見落としがなくスムーズな診断ができます。

- 造影剤使用量を低減できます。

- CT検査や脳潅流状態分析も行えます。

脳卒中とは?

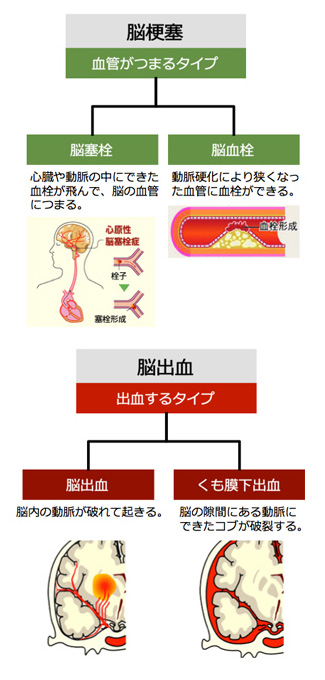

脳卒中は、血管がつまる脳梗塞と血管が破れて出血する脳出血とにわけられます。

脳梗塞

心臓や他の血管でできた血栓が流れてつまる脳塞栓症と、動脈硬化により血管が狭くなり詰まる脳血栓症にわけられます。

脳出血

脳実質内の細い血管が破れて起きる脳出血と、脳実質に入る前の太い動脈にできる動脈瘤が破れて起きるくも膜下出血とにわけられます。

| 脳梗塞 | 血管が詰まるタイプ | 脳塞栓 | 心臓や動脈の中にできた血栓が飛んで、脳の血管につまる。 |

|---|---|---|---|

| 脳血栓 | 動脈硬化により狭くなった血管に血栓ができる | ||

| 脳出血 | 出血するタイプ | 脳出血 | 脳内の動脈が破れて起きる |

| くも膜下出血 | 脳の隙間にある動脈にできたコブが破裂する |

脳梗塞の種類

脳血栓症

脳血栓症には、脳の表面を走る太い血管がつまるアテローム血栓性脳梗塞と、この太い血管から脳実質内に入っていく細い血管が詰まるラクナ梗塞があります。脳血栓症になる方の約70%が高血圧、約30%が脂質異常症または糖尿病です。

脳塞栓症

脳塞栓症は動脈硬化に関係なく、心臓内に血栓ができやすい不整脈(心房細動)が原因となります。

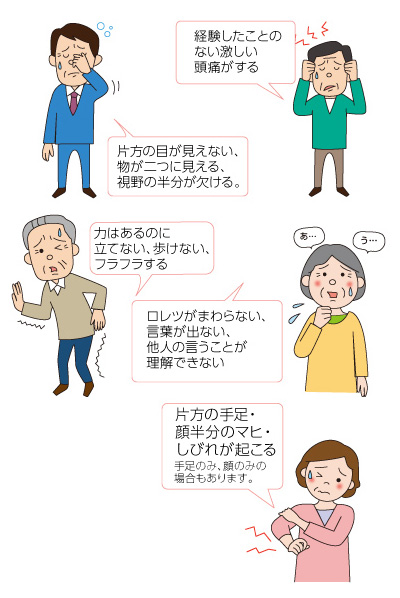

こんな症状は脳卒中の疑いがあります

- 片方の目が見えない、ものが2つに見える、視野の半分が欠ける

- 経験したこのない激しい頭痛がする

- 力はあるにの立てない、フラフラする

- ロレツがまわらない、言葉がでない、他人の言うことが理解できない

- 片方の手足・顔半分の麻痺、しびれが起こる(手足のみ、顔のみの場合もあります)

脳梗塞の治療

脳梗塞発症によって止まった脳内の血流をできるだけ早く再開させることが大切です。発症から4.5時間以内の早期であればt-PA静脈注射療法を行います。t-PA静脈注射療法が無効または行うことができないときには、カテーテル手技で血栓を回収する方法があります。

発症してから時間が長く経過してしまった場合には、点滴治療が中心になります。

発症後間もない場合(超急性期)

t-PA静脈注射療法

発症して4.5時間以内であれば、血栓を溶かす薬剤t-PA(tissue-plasminogen activator:組織プラスミノゲン活性化因子)を静脈注射します。

カテーテルによる血栓回収療法

t-PA静脈注射療法が不十分な場合、あるいはできない場合に、カテーテルを閉塞部位まで誘導し、血栓を回収します。

発症から時間が経った場合(亜急性期から慢性期)

本来、、太いはずの血管が狭くなっていると、また脳梗塞が再発する可能性があります。その場合には、狭い部分を風船で膨らます(経皮的脳血管形成術)、ステントを留置する、バイパスを作るなどの治療があります。

- 頸動脈ステント留置術(CAS)

- 経皮的脳血管形成術(頭蓋内血管、頭蓋外血管)

- 脳血管バイパス術(EC-ICバイパス術)

くも膜下出血の治療

破裂した動脈瘤がまた破裂しないようにする必要があります。動脈瘤の位置や形状によって、開頭して行う動脈瘤クリッピング術と、カテーテルだけで治療できるコイル塞栓術などの治療方針が決まります。

脳出血の治療

開頭血腫除去術

骨を比較的大きく開けて、直視下または顕微鏡を用いて血腫を除去します。

内視鏡下血腫除去術

骨は500円玉程度の大きさで開け、内視鏡を用いて血腫を除去します。

血腫を取り除くことで、周囲脳の圧迫を軽減し、リハビリを早めることができます。

開頭して血腫をとる方法と、小さな穴を開けて、そこから内視鏡を使って血腫をとる方法があります。

治療・手術の実例

経皮的頚動脈ステント留置術(CAS)

脳ドックにて右頚部内頚動脈が狭くなっていることがわかり、狭窄部位をステントで拡げる手術を行いました。

脳動脈瘤コイル塞栓術(脳血管内治療)

頭痛精査のために行った頭部MRI/MRAで動脈瘤を指摘されました。動脈瘤の幅は広く奥行きが狭いこと、入口部分(neck)が広めであったことから、ステント併用も検討しましたが、カテーテルを2本動脈瘤内に入れる(ダブルカテーテルテクニック)ことでコイル塞栓できました。

脳血管バイパス術(浅側頭動脈ー中大脳動脈吻合術)

脳血管が狭窄もしくは閉塞すると、その支配領域の脳組織の血流が不足し、脳梗塞になる危険性が高くなります。そこで、頭皮を養う動脈(浅側頭動脈)を、血流が低下している脳血管(主に中大脳動脈)に髪の毛より細い縫合糸を使用して、つなげる手術(吻合手術)を行います。吻合後にICGという蛍光色素を静脈注射し、吻合部分で血液が流れていることを確認します。

超急性期脳梗塞に対する血栓回収術

治療開始の2日前から体調不良あり、突然左片麻痺(右手足がまったく動かなくなること)が出現したため、当院へ救急搬送されました。CTでは左側に出血があり、MRIでは右大脳の一部に超急性期脳梗塞、MRAでは右頚部内頚動脈閉塞を認めました。脳出血がありt-PA静注はできないため、血栓回収術を施行、血流は再開し、左片麻痺はほぼ消失しました。

後日の検査で、発作性心房細動があることがわかりました。2日前の体調不良、左大脳の出血も心房細動でできた血栓による脳梗塞があり、しばらくして血流が再開したため出血したものと推定されました。

よくいただくご質問

脳卒中になったらどの程度回復するのでしょうか?

発症後1年以内に約2割の方が亡くなられます。生き延びた方の約7割は自分の身の回りのことができるようになります。あきらめずに、リハビリテーションによって機能回復をめざしましょう。脳卒中後の回復は個人差がありますが、普通、最初の数ヶ月で著しく回復し、その後、半年くらいまで緩やかな回復が続きます。発症後半年をすぎると回復はさらに緩やかになります。

回復が頭打ちになってきても、なんらかの形でリハビリテーションを続けてください。寝たきり、自宅での閉じこもりを続けていると、体の動きが全体的に弱ってきます。病院だけがリハビリテーションの場ではありません。デイサービスやデイケア、そして日常生活そのものがリハビリテーションの場です。

脳卒中のリハビリは実際にどのようにすればいいのですか?

脳卒中になった直後からリハビリは開始されます。急性期に行われる急性期リハビリ(主としてベッドサイド)ではじまり、機能障害に対して専門のリハビリテーション病院で行われます。

自宅で生活可能となれば、病院での集中的なリハビリは基本的には必要ありません。自宅で機能低下を起こさないように維持的・予防的にずっと必要となってきます。デイサービスなどで他者との交流を図りながら心身ともに常に運動をしていきましょう。

医師紹介

脳卒中センター長

熊川 貴大(くまがわ たかひろ)

| 専門分野 | 脳神経外科 |

|---|---|

| 略歴 | 平成23年 日本大学医学部卒業 平成23年 日本大学医学部附属板橋病院 平成26年 相模原協同病院 平成27年 日本大学医学部附属板橋病院 平成29年 日本大学病院 平成30年 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 令和元年 日本大学医学部附属板橋病院 令和5年 日本大学病院 |

| 資格 |

|

脳神経外科

五十嵐 琢司(いがらし たくじ)

| 専門分野 | 脳神経外科 |

|---|---|

| 略歴 | 平成3年 千葉大学 医学部卒業 平成3年 千葉大学医学部付属病院 平成4年 国立千葉病院 平成4年 君津中央病院 平成5年 千葉県救急医療センター 平成6年 松戸市立病院 平成7年 千葉労災病院 平成8年 千葉大学医学部付属病院 平成9年 公立長生病院 平成10年 千葉大学医学研究科 平成10年 University of California San Franciso Neurosurgery 平成14年 千葉労災病院 平成14年 成田赤十字病院 平成21年 千葉脳神経外科病院 |

| 資格 |

|

脳神経外科

道脇 悠平(みちわき ゆうへい)

| 専門分野 | 脳神経外科 |

|---|---|

| 略歴 | 平成20年 琉球大学医学部卒業 平成22年 九州大学大学院医学研究院脳神経外科 平成22年 下関市立市民病院 脳神経外科 平成24年 JCHO九州病院 脳神経外科 平成24年 九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科 平成26年 公立学校共済組合 九州中央病院 脳神経外科 平成28年 九州大学大学院 医学系学府博士課程 平成28年 国立病院機構 九州医療センター 脳神経外科 令和2年 国際医療福祉大学 成田病院 脳神経外科 准教授 |

| 資格 |

|

| 所属学会 |

|

脳神経外科

大滝 遼(おおたき りょう)

| 専門分野 | 脳神経外科 |

|---|---|

| 略歴 | 平成27年 日本大学医学部卒業 平成27年 日本大学医学部附属板橋病院(初期研修医) 平成29年 日本大学医学部附属板橋病院 平成31年 独立行政法人国際病院機構埼玉病院 令和1年 日本大学医学部附属板橋病院 令和3年 日本大学病院 令和4年 横浜新都市脳神経外科病院 令和5年 日本大学病院 |

| 資格 |

|

脳神経外科

高峰 裕介(たかみね ゆうすけ)

| 専門分野 | 脳神経外科 |

|---|---|

| 略歴 | 平成25年 日本大学医学部卒業 平成25年 日本大学医学部附属板橋病院 平成28年 日本大学病院 平成29年 埼玉県立小児医療センター 脳神経外科 平成29年 日本大学医学部附属板橋病院 令和元年 社会医療法人大成会 長汐病院 令和5年 国立病院機構 西埼玉中央病院 令和6年 地域医療振興協会 練馬光が丘病院 |

| 資格 |

|

脳神経外科

八木 千裕(やぎ ちひろ)

| 専門分野 | 脳神経外科 |

|---|---|

| 略歴 | 平成14年 金沢大学医学部保健学科臨床検査科学卒業 平成27年 愛媛大学医学部医学科卒業 平成27年 慶応義塾大学病院(初期臨床研修プログラム) 平成29年 東京大学医学部形成外科 平成30年 日本大学医学部脳神経外科 令和4年 日本大学医学研究科外科系脳神経外科学修了 |

| 資格 |

|

| 所属学会 |

|

脳神経外科

梶原 遼(かじわら りょう)

| 略歴 | 平成27年 日本大学医学部卒業 平成27年 春日部市立医療センター臨床研修医 平成29年 日本大学医学部脳神経外科 令和3年 日本大学大学院医学研究科卒業・医学博士 令和3年 日本大学医学部附属板橋病院 令和4年 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 令和4年 日本大学病院 |

|---|---|

| 資格 |

|

| 所属学会 |

|

脳神経外科 非常勤医師

孫 宰賢(ソン チェヒョン)

| 専門分野 | 脳神経外科 |

|---|---|

| 略歴 | IMSグループ医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院 |

| 資格 |

|

脳神経外科 非常勤医師

矢富 謙治(やとみ けんじ)

| 専門分野 | 脳神経外科 |

|---|---|

| 略歴 | 順天堂大学医学部脳神経外科非常勤助教 医療法人社団昌医会 葛西昌医会病院 |

| 資格 |

|